おにぎり

おにぎり陰キャ陽キャにこだわる人の心理って、どんな感じなん?

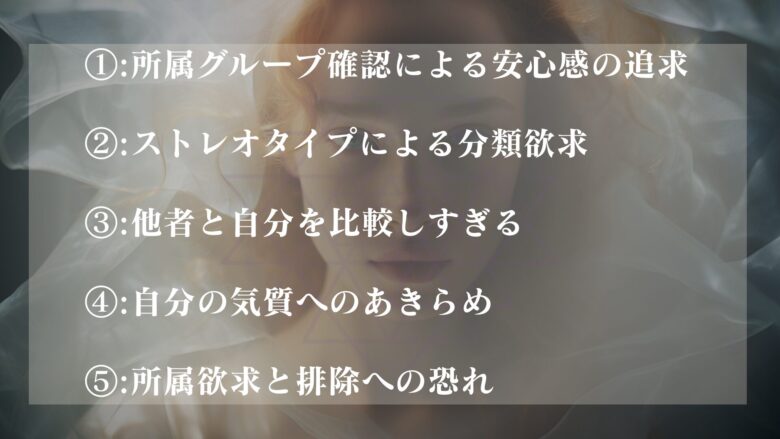

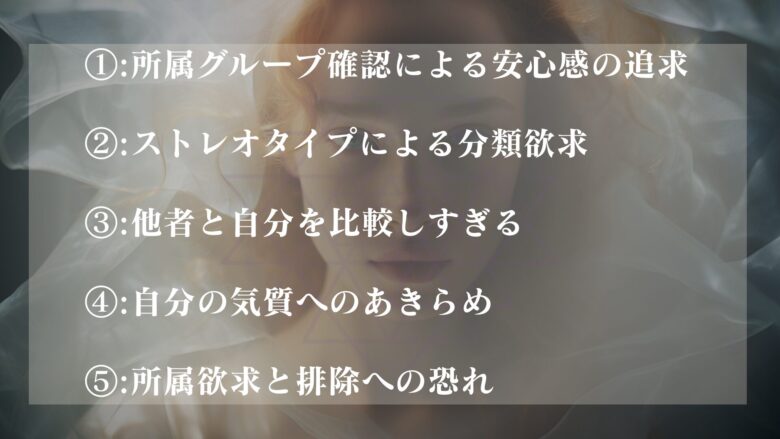

陰キャ陽キャにこだわる人の心理は、以下の5つやね。

陰キャか陽キャかという分類は、今ではかなり一般的になりました。しかし、そもそも人は陰と陽のどちらもあわせもつ存在なので、こうした分類自体に大した意味はありません。にもかかわらず、やたらと陰キャ陽キャにこだわる人もいるもので、正直なぜそこまで固執するのか意味が分からない方も多いでしょう。

ですから、陰キャ陽キャにこだわる人の心理について、気になりますよね?結論から言うと、陰キャ陽キャにこだわる人の心理としては、およそ以下の5つがあげられます。

陰キャ陽キャにこだわる人心理

特に、他者と自分の比較が目立つね。

陰キャか陽キャかなど本当にとるに足らない問題ですが、人には他者と自分を比較してしまう認知傾向があるので、このような区別は中々避けがたいものです。ただ、あまりにこうした分類にこだわると自分自身の可能性を狭めることになるので、おすすめできません。

メンタルが安定すると無用な比較が減少するので、自分の可能性を最大化させたい方は、日々のメンタルケアを徹底していくのがおすすめです。とはいえ、自力でこうしたメンタルケア対策をきちんと行うのは、なかなか大変ですよね?

ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\

陰キャ陽キャにこだわる人の5つの心理

陰キャ陽キャにこだわる人の心理って、どんなん?

陰キャ陽キャにこだわる人の心理は、おもに以下の5つや!

まずは、陰キャ陽キャにこだわる人の心理について、見ていきたいと思います。陰キャ陽キャにこだわる人の心理は、以下の通りです。

陰キャ陽キャにこだわる人の5つの心理

- 心理①:所属グループ確認による安心感の追求

- 心理②:ストレオタイプによる分類欲求

- 心理③:他者と自分を比較しすぎる

- 心理④:自分の気質へのあきらめ

- 心理⑤:所属欲求と排除への恐れ

それぞれ、詳しく見ていこう!

心理①:所属グループ確認による安心感の追求

陰キャ陽キャにこだわる人の心理の1つ目は、「所属グループ確認による安心感の追求」です。

人はグループに所属することで自己を定義し、安心感を得ようとする傾向にあります。自分に陰キャや陽キャのラベルを貼ること行為には、そうした所属感を強化するという一面があるといえるでしょ。

つ自分がどこに所属するか、明確化したいからこだわるわけね。

ただ、以下のメタ分析による研究では、グループへの所属は心理的安定感を高める一方で、過度なラベル依存は柔軟性を低下させることが示されていますね。

参考:Social Identity, Health and Well-Being: An Emerging Agenda for Applied Psychology

要するに、自分が陰キャか陽キャのどちらに属するかをラベリングする事で一定の安心感を持つ一方、対人関係でそうしたラベリングにとらわれて柔軟に接し方を変えることができなくなる、、といった感じでしょうか。

たまに「自分は~だから」等と自分の都合を押し付けて平然としている人がいたりしますが、こうしたことが背景にあることもままあると思われます。

心理②:ストレオタイプによる分類欲求

陰キャ陽キャにこだわる人の心理の2つ目は、「ストレオタイプによる分類欲求」です。

ステレオタイプ、つまりいわゆる固定観念は複雑な物事を簡略化し認知負荷を下げてくれる効果があります。そのため、ついつい人はステレオタイプに頼って人や物を判断しがちです。

決めつけた方が、考えなくていいから楽だもんね。

「陰キャだから~」とか「陽キャだから~」といったラベル貼りは、自己や他者を単純化する手段の一種といえます。

ちなみに、以下の研究では、ステレオタイプが自身の性格評価を固定化し、社会的不安を増大させることが示唆されています。

参考:Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans.

心理③:他者と自分を比較しすぎる

陰キャ陽キャにこだわる人の心理の3つ目は、「他者と自分を比較しすぎる」です。

陰キャ・陽キャにこだわる人は、社会比較を通じて自己評価を行う傾向が非常に強いため、不安を抱きやすいといえます。よく陽キャの中に「インキャ、キモww」等と自分が陰キャ認定した人を嘲笑したりマウンティングをおこなったりする人がいるのも、もっぱらこの比較によるものといえるでしょう。

本当、陽キャは陰キャをバカにしがちよな。

いわゆる陽キャによる陰キャへのマウンティングは、「自分より下を見下すことで安心感を得よう」とする行為といえます。ただ、比較は成長の基盤であるとともに、不安や不幸の源泉でもあるので、陰キャ陽キャの分類にこだわるのはやめた方が長期的に得策といえるでしょう。

ちなみに、陰キャを自認する人が陽キャになりたいと思っている場合、SNSで陽キャの投稿を見て自分の劣等感を強める傾向にある可能性が高いです。実際、以下のメタ分析による研究では、SNSでの上方比較がうつ症状や不安を増大させる事が示唆されています(特に若年層)。

心理④:自分の気質へのあきらめ

陰キャ陽キャにこだわる人の心理の4つ目は、「自分の気質へのあきらめ」です。

陰キャ陽キャの分類にやたらこだわる人、特に陰キャ自認の人の中には「どう頑張っても自分の性格は変えられないのだ」というあきらめから、陰キャ陽キャの分類にこだわっている人もいるものです。

つまり、自分を正当化させるために言っているんか?

いってみれば、「自分は陰キャだから、、、」と区分にこだわることは、「自分の性格は固定されており変わらない」という思い込みを自己正当化しようとする営みともいえるわけです。

ただ実際には、性格は遺伝的要因は約50%ではあるが、環境要因で変化可能とされています。そのため、今の性格が死ぬまで維持されると考えるのは、あまりにも保守的に過ぎる見方といえますね。

参考:Genetic and environmental influences on human psychological differences

心理⑤:所属欲求と排除への恐れ

陰キャ陽キャにこだわる人の心理の5つ目は、「所属欲求と排除への恐れ」です。

陰キャと陽キャの分類にこだわる人、特に陽キャの中には「自分が陽キャ認定されるように振る舞わないと仲間から排除される」といった危機感を持っている人がいたりします。こうした人が行う陰キャ蔑視は、しばしば「私はそっち側ではない。あくまでも陽キャ側だ」というのも他の人にアピールする行為といえるでしょう。

なるほど、仲間アピールの可能性もあるのか。

いわゆる陽キャには外向性の高い人が多く、関心は外に向きやすい傾向にありますから、ある意味自然な反応ではあります。なお、陰キャ側の人でも、この手のアピール行動を行うことはあるようです。

こうした行動は人間に本来的に備わる所属欲求によるもののいえますが、陰キャ・陽キャのラベルは排除の恐れを増幅するもの。どちら側の人間か等と自分や他人を区分するのは、自分にとってあまりメリットのある行動とはいいがたいですね。

陰キャ陽キャにこだわる人との3つの向き合い方

陰キャ陽キャにこだわる人と、どう向きあったらいいん?

せやね、向き合い方としては以下の3つがあるかな。

つぎは、陰キャ陽キャにこだわる人との向き合い方について、ふれていきたいと思います。陰キャ陽キャにこだわる人との向き合い方は、以下の通り。

陰キャ陽キャにこだわる人との3つの向き合い方

- 向き合い方①:多様性を強調しポジティブに反応する

- 向き合い方②: 境界を設定し無理な議論を避ける

- 向き合い方③: 共感を示し分類の限界を伝える

それぞれ、詳しく見ていこう!

向き合い方①:多様性を強調しポジティブに反応する

陰キャ陽キャにこだわる人との向き合い方としては、まず「多様性を強調しポジティブに反応すること」があげられるでしょう。

正直いって、陰キャ陽キャの分類にこだわっている人に対して、「いや、そんなこだわることに意味あるのか?」みたいに向き合っても、かえって反発心をもたれるだけな可能性が高いです。

確かに、そうかもしれん。

そのため、陰キャ陽キャというラベルにとらわれず、人間の価値観の多様性について配慮しつつ、相手の強みにフォーカスしてそれをほめたりするとうまく関係が作れる気がします。

つまり、「陰キャとか陽キャとかそんなラベルに頼らなくても、あなたはあなたで素晴らしいのだから分類を気にすることはない」といったメッセージを送るといった感じでしょうか。

陰キャ陽キャにこだわる人には多様性を強調しポジティブに反応するとよい

向き合い方②: 境界を設定し無理な議論を避ける

陰キャ陽キャにこだわる人との向き合い方としては、「境界を設定し無理な議論を避けること」もあげられます。

というのも、あまりにもこだわりが強い場合、いくら建設的に話し合いや議論をしようと思っても全くといっていいほど無意味だから。いい方はあれですが、持論に強く固執している人には、何を言っても届かないといった感じです。

確かに、言えてる。

そのため、相手の陰キャ陽キャへのこだわりが強すぎる場合は、「なるほど」程度で軽く受けて、その手のこだわりに関する議論にはかかわらないようにしていくのがいいでしょう。

もっとも、その相手と仲良くなりたいのであれば、そのこだわりに同調して見せるのも手ではありますが、、。まあ、とはいえ、あまり同調したところで得るものは多くないのが通例かと思います。

陰キャ陽キャにこだわる人とは境界を設定し無理な議論を避けるのがよい

向き合い方③: 共感を示し分類の限界を伝える

陰キャ陽キャにこだわる人との向き合い方としては、「共感を示し分類の限界を伝えること」もあげられます。

陰キャ陽キャの分類へのこだわりが比較的軽度で柔軟性理性的な頭脳の持ち主に限っては、あえて相手の主張に同調したうえで、陰キャ陽キャといった分類の限界を提示すると、相手がいい意味で変わったりすることもあります。

実際、前述の所属欲求や排除される危機感などから陰キャ陽キャといったラベリングに躍起になっている人もいるので、共感を示し敵対しない旨を伝えると効果的な場合も多いのです。

共感を示し敵ではないと示したうえで、冷静に話をすれば陰キャ陽キャといった分類にこだわらなくなってくれるかもしれません。もっとも、過去にトラウマがあったりする場合は、トラウマケアが必要な場合もあるでしょうが。

陰キャ陽キャにこだわる人には共感を示し分類の限界を伝えるもよい

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える4つの方法

陰キャ陽キャにこだわる自分を変えたい、、、。

それなら、以下の4つの方法を、実践してみよう!

つぎは、陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法について、見ていきたいと思います。陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法は、以下の通りです。

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える4つの方法

- 方法①:内向性を欠点ではなく強みと再解釈

- 方法②:コミュニケーション能力を鍛える

- 方法③:マインドフルネスで自己受容を促進する

- 方法④:自分軸を確立する

それぞれ、詳しく見ていこう!

方法①:内向性を欠点ではなく強みと再解釈

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法としては、まず「内向性を欠点ではなく強みと再解釈」があげられます。

陰キャ陽キャにこだわる人、特に「自分は陰キャだ」とか「陰キャよりではあるが他人に陰キャだと思われたら居場所がなくなる」と思っている方に関しては、自分の内向性を欠点ではなく強みだと解釈できるようにするのがおすすめです。

たしかに、内向的なのが悪いわけではないんよね。

実際、以下の認知行動療法に関するメタ分析による研究では、認知再構築が性格関連の不安を20-30%低減することが示唆されています。「内向的なのは欠点だ」という認知を、「内向的なのは強みでもある」と再構成できれば、不安をかなり緩和できるでしょう。

参考:The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses

なお、自分の内向性を欠点ではなく強みだと再解釈するためには、以下の方法を実践するといいかと思いjます。

自分の内向性を欠点ではなく強みだと解釈する方法の実践手順

ノートorエクセルなどに「集中力」「共感力」など、内向性のポジティブな特徴を5つ書き出す(例: 1日5分)。

毎日、陰キャラベルを「創造性が高い」「思慮深い」と言い換え、自己評価を変えていく(例: 鏡の前で3回唱えてみるなど)

内向性を活かした成功体験(例: じっくり考えた提案が採用された)を日記に書く(週1回)。

この方法は割とぱっと見地味な感じではありますが、日ごろから習慣的に行うようにしていくと、次第に効果を感じるものです。

特に、2ステップ目の認知再構成、つまりリフレーミングに関しては、習慣化する事でかなりポジティブに変わってきたりしますね。時分の内向性を欠点だと思っている方は、やってみる価値があると思います。

陰キャ陽キャにこだわる自分を変えたい人は内向性を欠点ではなく強みと再解釈するといい

方法②:コミュニケーション能力を鍛える

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法として、「コミュニケーション能力を鍛えること」もあげられます。

陰キャ自認があって、自分に自信が持てない人は、会話能力を向上させるのも一つの手だといえるでしょう。実際、社会的スキルトレーニング(SST) に関するメタ分析的研究によれば、SSTが外向性を高めることが報告されています。

コミュニケーションの大枠はおおざっぱに、受容と表現、関係調整(雰囲気作り)の3つに分類できます。そのため、それぞれの要素を高めるために、以下の個別スキルを修得・向上させるのがおすすめです。

ふむ、、いろいろ修得する必要がありそうだねえ。

なお、陰キャから陽キャになりたいという方に関しては、上記のような個別スキルをちまちま修得するよりももっと効果的な方法があります。

陰キャから陽キャに転生したい方は、以下の記事を参考にしてみるといいでしょう。

陰キャ陽キャにこだわる自分を変えたい人は内向性を欠点ではなく強みと再解釈するといい

方法③:マインドフルネスで自己受容を促進する

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法として、「マインドフルネスで自己受容を促進すること」もあげられます。

陰キャ陽キャという分類にこだわる人は、マインドフルネスの実践により意識の使い方がうまくなれば、無用なこだわりにとらわれることがなくなり、気が楽になります。

マインドフルネス実戦で、意識の使い方がうまくなるんか。

事実、以下のメタ分析による研究では、マインドフルネスが内向性のネガティブイメージを軽減することが報告されていますね。

なお、日常でもすぐに行える受容促進に焦点を当てたマインドフルネスの実践手順は、以下の通りです。

マインドフルネスの実践手順(受容促進メイン)

静かな場所で呼吸に集中する瞑想を行う

「私は私でいい」と3回唱え、ラベルを意識しない時間を作る(1日1回)

比較感情(例: 嫉妬)が起きた時、感情を書き出し、客観視する(週2回)

陰キャ陽キャにこだわる自分を変えたい人はマインドフルネスで自己受容を促進するといい

方法④:自分軸を確立する

陰キャ陽キャにこだわる自分を変える方法として、「自分軸を確立すること」もあげられます。

陰キャ陽キャの分類にこだわるのは、「自分の軸が定まっておらず他人の動向が気になって仕方がなくなっているから」であるとも言えます。そのため、自分軸を確立することができれば、いい意味で他人の評価を気にせずに、自由に生きることが可能になるでしょう。

たしかに、自分軸がないと、人の目は気になるよねえ。

実際、私がカウンセリングをしていても、人の目が気になる人ほど、「自分はこうありたい!」という自身のあり方に関する芯が欠落していることが少なくありません。

少し手間はかかりますが、効率的に自分軸を確立することができるはずです。自分軸を確立したい方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

陰キャ陽キャにこだわる自分を変えたい人は自分軸を確立するといい

陰キャ陽キャにこだわる時に気になる疑問

まだ気になることが、あるんよね。

んじゃ、最後に疑問にこたえていこう!

最後に、 陰キャ陽キャにこだわる時に気になる疑問に対して、回答していきたいと思います。

疑問①:陰キャ・陽キャの分類は文化的にどれだけ普遍的?

陰キャ陽キャという分類は、日本特有の若者文化に根座したものです。ただ、内向性・外向性という分類でいうなら、世界的にも広く行われています。

なお、以下のメタ分析の夜研究では、集団主義文化で内向性が強調される傾向にあるそうです。

参考:Personality and Culture Revisited: Linking Traits and Dimensions of Culture.

疑問②:ラベルが社会全体に与える悪影響は?

陰キャ陽キャといったレッテル張りが横行すると、差別や分断が助長され、多様性が阻害されます。なお、以下のメタ分析による研究で、ラベルが職場や学校の生産性を低下させることが指摘されていますね。

参考:Prejudice, stereotyping, and discrimination: Theoretical and empirical overview

陰キャ陽キャにこだわる人は比較癖が強すぎる!他人と比較するのではなくて自分の人生を生きよう!

陰キャ陽キャにこだわる人は、良くも悪くも自分と他人を比較しすぎです。そもそも人は陰と陽どちらの要素も兼ね備えた陰陽師?のような存在ですから、わざわざ陰キャと陽キャ等というくくりで分類する必要はありません。こうした分類にこだわると、自分の人生が不自由になるので、なるべく自由な思考でいたいものです。

メンタルが不安定になると、こうした極端で大ざっぱな分類にこだわったり自分と他人をむやみやたらと比較して陰鬱とした気分になったりしがち。そのため、人生を快適に生きていきたいのであれば、日々のメンタルケアを徹底する必要があります。

メンタルを安定させて、無用な比較とはおさらばや!

ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。

また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、無用な比較から解放された快適な人生を生きるための下地を整えていきましょう!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\