おにぎり

おにぎり人の気持ちがわからないと思うのは、当たり前なんかな?

うむ、当たり前や。

「人の気持ちがわかりすぎて辛い」と言う人がたまにいますが、冷静な人ほど「人の気持ちなんてわからなくない?」と思っているはずです。なにせ、私たちはエスパーではありませんからね。実際、私もカウンセリングをしつつ、「それ自他境界があいまいなだけでは?」等とモヤモヤする事がよくあります。

そんな感じですから、人の気持ちがわからないのはそもそも当たり前なのではないかと、気になってきますよね?結論から言うと、人の気持ちがわからないのと思うのは当たり前です。そして、その理由については以下の通り。

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由

当人の気持ちは、当人にしかわからないからねえ。

どんなに、私たちが相手の心に寄り添って相手と似たような感情をもったとしても、相手の感情そのものを感じ取ることは絶対にできません。お互いの気持ちは、厳密にはどこまで行っても決して交わらないといえます。ただ、自分のメンタルを安定させて冷静でいれば、感情の推測の精度をあげる事はできますしそれで十分です。

ですから、相手の感情を推測する制度をあげて良好な人間関係を育んでいきチアのであれば、できる限り日ごろからメンタルケアを徹底しメンタルを安定させるのが最善といえます。とはいえ、自力で日々のメンタルケアを効率的に行うのはなかなか大変ですよね?

ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケアができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyを利用してみてくださいね!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な5つの理由

人の気持ちがわからないと思うのは、当たり前なん?

せやな。人の気持ちがわからないのは当たり前や!

冷静かつ真摯に人と向き合ってきた人ほど、「人の気持ちがわからないのって当たり前なのでは?」と感じる時があるかと思います。その直感は、非常に的を得ているといえるでしょう。

ただ、そういわれても「なぜ?」という気持ちになりますよね。そこで、ここでは人の気持ちがわからないのが当たり前である理由について、見ていきたいと思います。人の気持ちがわからないのが当たり前な理由は、以下の通りです。

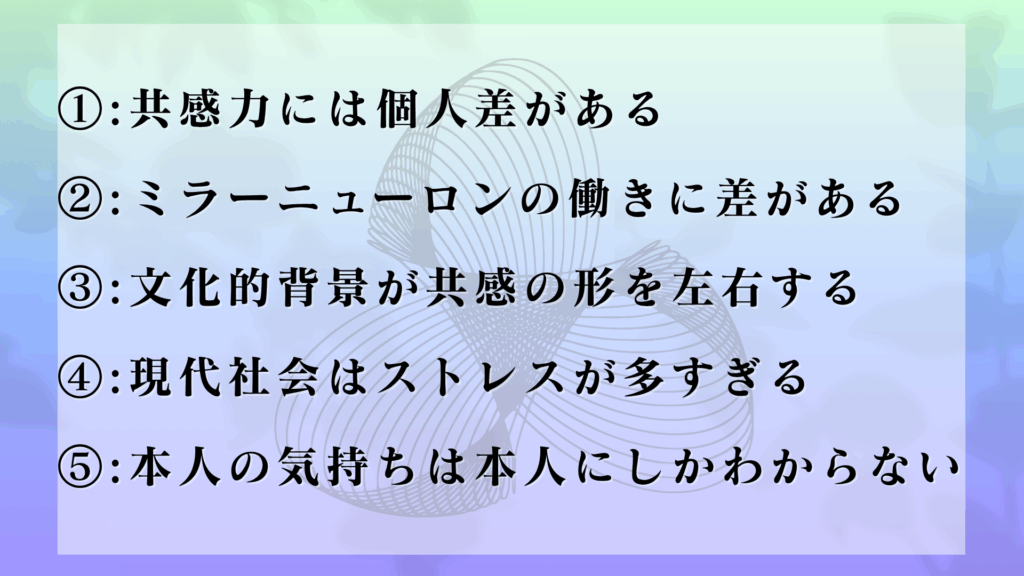

人の気持ちがわからないのが当たり前な5つの理由

- 当たり前な理由①:共感力には個人差があるから

- 当たり前な理由②:脳のミラーニューロンの働きに差があるから

- 当たり前な理由③:文化的背景が共感の形を左右するから

- 当たり前な理由④:現代社会はストレスが多すぎるから

- 当たり前な理由⑤:本人の気持ちは本人にしかわからないから

それぞれ、詳しく見ていこう!

当たり前な理由①:共感力には個人差があるから

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由の1つ目は、「共感力には個人差があるから」です。人には共感性が備わっているものですが、その程度については遺伝や育った環境によって大きく異なり実に個人差があります。

さらにいうと、心理学では、共感力を認知的共感(他者の視点を取る能力)と感情的共感(他者の感情を共有する能力)に分けますが、この両方それぞれについてもどちらが強いかは個人差があるといえるでしょう。事実、私に関していうと、認知的共感がかなり優勢である一方、感情的共感はさほどありません。

ふむ、、、確かに個人差は大きそうだね。

ちなみに、以下の研究では、共感力は遺伝的要因が約50%を占め、残りは環境や学習に依存するとされていますね。

このように、共感力の程度は実に人それぞれなので、人の気持ちがわからないと思う人がいるのも当たり前といえます。

もっとも、後述するように人の気持ちはそもそも本人しかわからないので、私たちは推測しているにすぎません。共感力はトレーニングで伸ばせるので、今「人の気持ちがわからないんだよなあ、、」と思っていても何も悲観する事はないですね。

共感力には個人差があるので人の気持ちがわからないと思うのも当たり前

当たり前な理由②:脳のミラーニューロンの働きに差があるから

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由の2つ目は、「脳のミラーニューロンの働きに差があるから」です。

人の感情を理解する際、脳のミラーニューロンが重要な役割を果たします。

ミラーニューロンとは他者の行動や感情を模倣する神経細胞のこと

へー、ミラーニューロンかあ。

ただ、このミラーニューロンの活性度は個人差が大きく、特に自閉スペクトラム症(ASD)の一部の人ではその働きが弱いことが報告されていますね。

参考:The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction

そのため、ミラーニューロンの活性度の低い殻からしてみれば、人の気持ちがわからないと感じるのは当たり前のことといえます。

脳のミラーニューロンの働きに差があるので人の気持ちがわからないと思うのも当たり前

当たり前な理由③:文化的背景が共感の形を左右するから

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由の3つ目は、「文化的背景が共感の形を左右するから」です。

文化的差異が大きいと、異なる背景を持つ人の気持ちを理解するのが難しい場合があります。例えば、日本は察する文化が強い一方、個人主義的な文化(例: 西洋)では感情を直接表現することが一般的ですが、この場合も問題は起こりやすいですね。

ああ、、何となく想像つく、、。

この場合、察する文化にいる人からしたら個人主義文化の直接的な感情表現は「露骨で無神経」とか「配慮に欠ける」と感じられるでしょうし、個人主義側の人からしたら「明言しないので意味が分からない」とか「気味が悪い」という話になるかもしれません。

お互いの文化が異なるもの同士が一緒に同じ空間にいてコミュニケーションをとる場合、「人の気持ちなんてわからないわ、、」と思うことがあっても当たり前といえるのです。

文化的背景が共感の形を左右するので人の気持ちがわからないと思うのも当たり前

当たり前な理由④:現代社会はストレスが多すぎるから

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由の4つ目は、「現代社会はストレスが多すぎるから」です。

ストレスやうつ状態は、共感力を一時的に低下させます。事実、以下の研究では、ストレスホルモン(コルチゾール)が上昇すると、他者の感情に注意を向ける認知資源が減少し、共感が難しくなることが示唆されていますね。

参考:Effects of Anticipatory Stress on Decision Making in a Gambling Task

ストレスって、本当ろくなことせんなあ、、。

現代は非常にストレスフルな社会ですから、ストレスによって共感力が低下した状態が起こってしまっても当たり前でしょう。

そのため、ストレスなどによって共感力が落ちた状態が常態化して、人の気持ちがわからないと思っている人がいても当たり前といえるかと思います。

現代社会はストレスが多すぎるので人の気持ちがわからないと思うのも当たり前

当たり前な理由⑤:本人の気持ちは本人にしかわからないから

人の気持ちがわからないと思うのが当たり前な理由の5つ目は、「本人の気持ちは本人にしかわからないから」です。

本質的な事にして当たり前のことですが、そもそも私たちはお互いの気持ちを本当の意味で走る事が出来ません。例え、本人が「つらい」とか「悲しい」といった感情を口にしても、厳密な意味で彼らが何をどう感じているのかは本人以外に知り様がないのです。

まあ、、エスパーじゃないしなあ。

いうなれば、これはクオリア(個人の主観的な意識体験の事)の話といえるでしょう。例えば、夕焼けを見たときに感じる赤色、レモンの酸っぱさ、両親を亡くした時の悲しさ、、こうした感覚は、人によって全く異なり、2つとして同じものがありません。

クオリアには、以下のような特徴があるとされています。

クオリアの特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 言語化不可能 | 体験される質感そのものを言語化して伝えることは極めて難しい |

| 誤り不可能 | 体験された感覚自体は、誤りえない実際の体験である |

| 私秘的 | 他者から観測できない個人的なものである |

「人の気持ち」とは、まさにこのクオリアと密接にかかわったものであるため、当然、他者がある人の気持ちを「その人の気持ちそのもの」として観測する事は不可能です。

そのため、人が他者の気持ちを本当の意味で知る事は不可能なので、「人の気持ちがわからないのは当たり前のことである」という事ができます。

本人の気持ちは本人にしかわからないので人の気持ちがわからないと思うのも当たり前

人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけない3つのこと

人の気持ちがわからないのが当たり前でも、やってはいけない事ってある?

以下の3つはやっては、あかんね。

先ほどふれたように、人の気持ちがわからないと思うのは当たり前のことではあります。ただ、それでも、やってはいけない事はありますね。人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけないことは、以下の通りです。

人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけないこと

- 人の気持ちなどどうでもいいと無視する

- 自分の価値観を当たり前のように押し付ける

- 人の気持ちがわからない事を必要以上に嘆く

それぞれ、詳しく見ていこう!

人の気持ちなどどうでもいいと無視する

人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけないことの1つ目は、「人の気持ちなどどうでもいいと無視すること」です。

人気持ちがわからないなら、もう気にしても仕方がないからスルーしよう、、というのは、あまり建設的な考えとは言えませんよね。当たり前ですが、そんな態度で生きていたら、どんどん周囲から信頼を失って孤立していってしまいます。

まあ、それはそうよなあ。

事実、社会心理学の研究では、他者の感情に無関心な態度は「社会的拒絶」と受け取られ、関係の悪化を招くとされていますね。

参考:The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation.

そのため、たとえ人の気持ちなんてわからんしそれが当たり前と思っていても、他人の気持ちを理解しようとする姿勢を持ち続けることが欠かせません。

なお、傾聴スキルを身に着けると、他人の気持ちがある程度精度高く理解できるようになります。傾聴スキルが気になる方は、以下の記事を見てみてくださいね。

自分の価値観を当たり前のように押し付ける

人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけないことの2つ目は、「自分の価値観を当たり前のように押し付けること」です。

人の気持ちがわからないのは当たり前だと感じている人の中には、共感力が低い人もそれなりにいるかとは思います。こうした人は、何かと自分の価値観で相手を判断しがちです。

共感力が低いと、他人も目線で考えられなくなりそうよね。

もっとも、単に判断だけしていれば問題はありませんが、往々にしてこうした考えは言動・態度に出ます。つまり、相手の価値観なんて度外視して、聞く耳も持たずに自分の意見を押し付ける、、といった具合です。

これは対人摩擦の原因になるので、ほんとうにやめたほうがいいですね。人の気持ちがわからないのは当たり前としていて問題ありませんが、「だからこそ相手の立場を慎重に探る必要がある」という考えもあわせてもっておきたいものです。

人の気持ちがわからない事を必要以上に嘆く

人の気持ちがわからないのが当たり前でもやってはいけないことの3つ目は、「人の気持ちがわからない事を必要以上に嘆くこと」です。

「人の気持ちがわからないのは当たり前」と思っている人の中には、自分の共感力のなさや他者の心情を理解する洞察力の低さを嘆いて自己嫌悪に陥っている人も一定数います。

まあ、いるかもしれんねえ。

気持ちはわからないではありませんが、「人の気持ちがわからない」ことを過度に責めると、ストレスが増してさらに共感力が低下するので、本当に良くありません。

共感力は、前述の通り遺伝によるところもありますが、基本的にはトレーニングで向上しますので、自分を責めるよりも後程ふれるトレーニング等で共感力を上げる努力をした方が賢明です。

人の気持ちがわからない人こそ当たり前に取り組むべき共感力を高める2つの方法

共感力を上げる方法って、あるんかな?

以下の2つはとりくみやすくて、おすすめやぞ。

つぎは、人の気持ちがわからないと思っている人が共感力を高め、人の気持ちが推測できるようになるための方法についてふれていきたいと思います。共感力を上げるための方法は、以下の通りです。

人の気持ちがわからない人こそ当たり前に取り組むべき共感力を高める方法

- 方法①:ロールプレイング

- 方法②:感情の言語化

それぞれ、詳しく見ていこう!

方法①:ロールプレイング

人の気持ちがわからない人こそ当たり前に取り組むべき共感力を高める方法の1つ目は、「ロールプレイング」です。

ロールプレイングは、特定の役割や視点(例: 他者の立場、仮想の状況)を演じることで、感情や行動を模擬的に体験する手法になります。この手法は、認知的共感(他者の視点を理解する能力)を高めるために用いられ、対人関係の改善や自己理解に効果的です。

ふむふむ。

事実、ロールプレイや他者の立場で考える視点取得トレーニングは、共感力を高めることが示唆されています。

参考:The matter of other minds: Empathic accuracy and the factors that influence it.

ロールプレイングの具体的な実施手順については、以下の通りです。

ロールプレイングの実施手順

ロールプレイングの目的を明確にし、演じる役割を具体的に決める。目的は「他者の気持ちを理解する」「対人スキルを磨く」など。役割は、特定の人物(例: 友人、上司)や状況(例: 職場での対立)を想定する。

ロールプレイングの具体的なシナリオを作成する。状況、背景、感情を詳細に設定し、リアルな対話を想定する。可能であれば、実際の経験や観察を基にシナリオを構築する。

例:「Aさんがプレゼンで失敗し、上司に叱られた。Aさんは落ち込み、自信を失っている。あなたはAさんと話す場面で、共感的に対応する。」など。

設定した役割とシナリオに基づき、実際に対話を行っていく。一人で想像しながら行う場合もあれば、信頼できるパートナー(友人、カウンセラーなど)と行うことも可能である。傾聴や感情の反映を意識するといい。

ロールプレイング後、体験を振り返り、改善点を洗い出していく。パートナーと行った場合は、相手からのフィードバックを受け取り、共感的な応答の質を評価する。自分で練習した場合は、録音やメモで振り返る。

ロールプレイングを定期的に行い、学んだスキルを実際の対人関係に活かしていく。週1~2回の練習を8~12週間続けると、共感力が向上するとされている。

参考:The efficacy of empathy training: A meta-analysis of randomized controlled trials

方法②:感情の言語化

人の気持ちがわからない人こそ当たり前に取り組むべき共感力を高める方法の2つ目は、「感情の言語化」です。

感情を言葉で表現する能力を高めると、共感力も向上します。事実、アレキシサイミア研究では、感情語彙を増やすトレーニング(例: 感情日記をつける)が共感力向上に有効であることが示唆されていますね。

アレキシサイミア(失感情症)とは自分の感情を認識する、または感情を言葉で表現することが難しい状態のこと

感情の言語化トレーニングの具体的な実施手順については、以下の通りです。

感情の言語化トレーニングの具体的な実施手順

感情を表現する語彙を学び、使える言葉の幅を広げる。なお、基本的な感情(喜び、悲しみ、怒りなど)から、微妙な感情(例: 嫉妬、気まずさ)まで含める。まずは、テレビや会話で登場する感情表現をメモして自分の語彙に追加ことから始めるといいだろう。

毎日、自分の感情を記録し、言語化する習慣をつける。1日5~10分、具体的な出来事とそれに伴う感情を記述する。例: 「今日、会議で上司に批判されて『恥ずかしい』『無力感』を感じた。原因は準備不足への指摘。」など。

他者の感情を観察し、言葉で表現していく。友人やメディア(映画、ドラマ)のキャラクターの感情を推測し、言語化する。例: 友人が「仕事が忙しい」と言う→「ストレス」「疲労感」と推測し、「忙しくて大変そうだね、体調は大丈夫そう?」などと聞く。

言語化の正確さを振り返り、改善点を洗い出していく。自分で書いた感情日記を見直したり、信頼できる人にフィードバックを求める。例: 感情日記で「イライラ」と書いたが、その感情には実は『不安』も混ざっていたと気づき、次回はより正確に表現することを確認する。

人の気持ちがわからないのは当たり前か気になる時によくある質問

まだ気になる事があるんよね。

んじゃ、最後に疑問に答えていこう!

最後に、人の気持ちがわからないのは当たり前か気になる時によくある質問について、答えていきたいと思います。

質問①:共感力がないと冷たい人だと思われそう、、

確かに、共感力が少ないと、自然と行動もわかりやすく感情に寄り添ったものとはならず、「冷たい」と誤解される事もあるかもしれません。

ただ、行動で誠意を示すことができれば、そこまで共感力が高くなくても問題はないです。事実、以下の研究では、誠実な行動(例: 傾聴)が共感力以上に信頼を築くとされています

質問②:共感力はどのくらいで向上する?

個人差はあると思いますが、以下のメタ分析による研究では8~12週間の共感トレーニングで有意な向上が見られる事が示唆されています。毎日少しずつでいいので、共感力を磨く練習(ロールプレイングなど)を続けていきましょう。

質問③:共感力が高すぎるのも問題?

共感力が高すぎると、感情疲労に陥ることが常になりひどい場合はバーンアウト(燃え尽き)になってしまうかもしれません。共感力が高い場合、自身のその高い共感力にのまれないために、しっかりとした自己管理(マインドフルネス瞑想などがおすすめ)が欠かせません。

実際、以下の以下のメタ分析による研究では、共感と自己制御のバランスがメンタルヘルスに重要とされていますね。

参考:The neuroscience of empathy: progress, pitfalls and promise

質問④:共感力を高めるのに専門家の助けは必要?

共感力を高めたい場合、確かに専門家の指導を受ければ自分でトレーニングに励むよりも、共感力は効率的に高められるでしょう。事実、以下のメタ分析による研究では、専門家によるトレーニングが自己学習より効果が高いとされていますね。

しかし、専門家の助けは、共感力を高める上で必須ではありません。むしろ、自分なりにでも継続的にトレーニングを行っていくのが重要です。

人の気持ちがわからないと思うのは当たり前!だけどわかろうとする姿勢は持ち続けるのが大事!

私達人間はエスパーではないので、お互いの気持ちを真の意味で理解し合うことは不可能です。人の気持ちがわからないと思うのは、当たり前のことといえます。しかし、だからといって「人の気持ちがわからないなんて当たり前なんだから、感情なんか度外視すればいいわ」などといった開き直りはお勧めできません。

人の気持ちはどんなに寄り添ってもわかりませんが、推測する努力をすれば、良好な人間関係を構築できます。そのため、人の気持ちがわからないのは当たり前でも、わかろうとする努力は捨てない方が良いです。まずは、推測精度をあげるために、日々のメンタルケアを徹底し冷静さを保つことから始めましょう。

わからなくても、わかろうとする姿勢は捨てたらあかんで!

ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。

また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、人間関係を豊かにするための下地を整えていきましょう!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\