おにぎり

おにぎり理解と共感の違いって、なんなんだろ?

決定的違いは、論理か感情かどうかやね。

理解と共感を同じものと考えている人は、それなりにいる気がします。しかし、理解と共感は全くと言っていいほど違うものです。この2つを混同していると、会話で他人と衝突する事も増えてしまうよう感じます。実際、理解と共感の違いが明確な人ほど、人とスムーズなコミュニケーションが取れる印象です。

ですから、理解と共感の違いはなんなのか、気になりますよね?結論から言うと、理解と共感の違いは、おおざっぱに以下のようになっています。

理解と共感の決定的違い

理解と共感は論理と感情という点で、決定的に違うねん!

理解と共感は、使用する脳の部位が異なり、脳科学的にも別のアプローチといえます。この両者を状況に応じてバランスよく統合する事で、最適なコミュニケーションが実現するんですね。そして、そのためには、メンタルの安定が大前提です。メンタルが安定せねば、感情優先になりすぎて会話が破綻してしまいますからね。

ですから、できる限り日ごろからメンタルケアを徹底し、メンタルを安定させたいものです。とはいえ、自力で日々のメンタルケアを効率的に行うのはなかなか大変ですよね?

ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケアができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyを利用してみてくださいね!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\

理解と共感の違い

理解と共感の違いって何?

理解と共感の違いは、以下の通りやで。

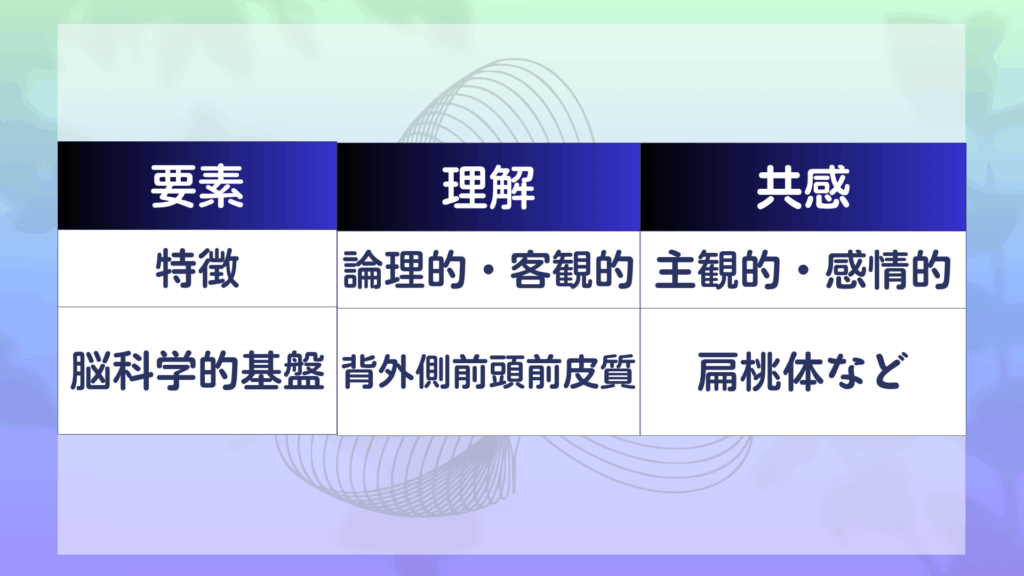

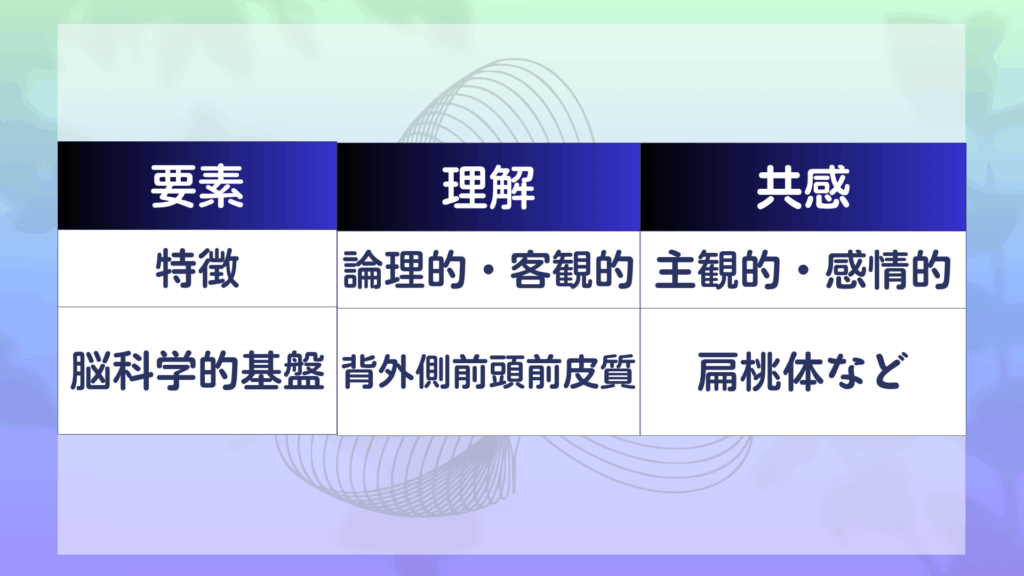

まずは、理解と共感の違いについて、一覧表でざっと確認してみたいと思います。理解と共感を比較した結果は、以下の通りです。

理解と共感の比較

| 要素 | 理解 | 共感 |

|---|---|---|

| 定義 | 他者の言動や状況を論理的・客観的に把握する認知プロセス。事実や意図を分析し、推論する | 他者の感情や視点を共有・共鳴するプロセス。感情的共感(感情共有)と認知的共感(視点理解)に分かれる |

| 特徴 | 論理的・客観的 感情的関与が少ない 分析や推論に焦点 情報処理中心 | 主観的・感情的 感情共有や視点取得を重視 関係性構築に焦点 非判断的 |

| 脳科学的基盤 | 背外側前頭前皮質 (dlPFC): 認知制御、論理的推論、ワーキングメモリ。感情処理(扁桃体)はほぼ関与せず。 | 扁桃体・ACC: 感情的共感(感情共有) mPFC・STS: 認知的共感(視点取得) ミラーニューロンシステムが感情共鳴を支援 |

| 会話への影響 | 誤解や衝突を回避(論理的分析で状況を正確に把握) 問題解決を促進(例:仕事の課題解決) 客観性が信頼感を補強。 | 信頼関係を構築(感情的共鳴で「受け入れられている」感覚を提供) 心理的安全性・感情的安定感を高める(例:悩み相談) |

理解と共感の違いは、上記のようになっていますが、両者の決定的な違いをあえて一言で表現するなら、「理解は論理に基づく営みであるのに対して共感はおもに感情に基づく営みである」といえるでしょう。

その使い分けに関しては、問題解決に関しては理解をメインで用い、相手の感情へのサポートが必要な場面では共感を用いるのが最適です。

なるほど、使い分けは大事だね。

ちなみに、こうした共感と理解をバランスよく含んだ概念を心理学では共感的理解といい、人の話をじっくりと聞く専門スキルである傾聴の根幹をなす最重要要素となっています。

会話上手になりたいのであれば、共感と理解の両方を上手く使いこなして、共感的理解が自然とつ開ける状態を目指すのが望ましいでしょう。を傾聴について詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になるかと思います。

理解と共感の違いがわかると会話が上達する理由

理解と共感の違いがわかると、会話は上達するん?

せやで!

共感には感情的つながりを生みだし、相手に「受け入れられている」と感じさせる効果が、理解には誤解を防ぎ信頼を補強するという効果があります。

事実、両者を適切に使い分けることで、会話が建設的になる事が以下の研究では示唆されていますね。

参考:Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach.

ここで理解と共感の区別が大事であることを確認するために、少し以下の事例を見てみましょう。

新入社員のAさん(女性)は、上司の厳しい指導で落ち込んでいた。同僚のkさん(男性)は「締め切りが厳しいからストレスなんだね。計画を立て直そうか?」と状況を分析(理解)。一方、友人のMさん(女性)は「指導の意味は分かるけど、さすがに言い方ってものがあるよね。あんな頭ごなしにいわなくてもいいじゃんね。あんないい方されちゃやる気失せるよね」などと感情に寄り添った対応をした(共感)。

さて、上記の例を見てどう感じたでしょうか。kさんもMさんもどちらもAさんを、心配して、声をかけているわけですが、どちらの対応が状況的に最適だったでしょうか。この場合、男女差もあるとは思いますが、基本的にはMさんの対応が正解です。

まず、共感を示すことによって「私はあなたの味方だ」という意思表示をしたうえで、次にやっとKさんのように解決策を提案するのが最善の流れといえます。いきなり、解決策を提案されても、「ちょっと今そんな気分じゃ、、」とか「どういう意図でこの提案を、、?」などと思われるかもしれません。

まあ、、そうだなあ、、関係性が浅いとそうなるかもなあ。

いきなり相手の状況理解に基づいた解決策の提案は受け取る側としては、心理的負担が大きいものです。解決策が薬であるとするなら、共感は薬の苦みをおさえるためのコーティング剤のようなもの。両者を適切な順番で適切な量使う事によって、相手と建設的な会話を行うことが可能になります。

理解と共感の違いがきちんとわかっていると、単なる理解や共感ではなくて、前述した共感的理解に基づいて人と接することができるので、人から信頼されやすくなるのです。

他人への理解力と共感力を上げる4つの方法

他人への理解力と共感力を、上げる方法はないん?

方法は、4つあるね。

つぎは、他人への理解力と共感力を上げる方法について、見ていきたいと思います。他人への理解力と共感力を上げる方法は以下の通りです。

他人への理解力と共感力を上げる4つの方法

- 方法①:感情ラベリングを練習する

- 方法②:微表情をよく観察するようにする

- 方法③:多様な視点を取り入れたロールプレイの実施

- 方法④:フィードバックをもらって改善する

それぞれ、詳しく見ていこう!

方法①:感情ラベリングを練習する

他人への理解力と共感力を上げたい方は、感情ラベリングを練習するのがおすすめです。

感情ラベリングは、感情を観察し、それを具体的な言葉(例:「悲しい」「イライラ」「不安」など)で表現する方法です。共感力に乏しい人は、他者の感情を「感じる」のが難しい場合があるものですが、感情を言語化することで感情的共感を模倣し、効果的に相手に寄り添うことが可能になります。

ふむ、、、中々実践の仕方がわからんなあ、、。

例えば、感情ラベリングは、相手が「最近仕事で失敗して落ち込んでいる」と言ったときに、「そうか、仕事で失敗したんだ。それは落ち込んじゃうよね」などと、相手の「落ち込む」という感情を明示的にラベリングする要領で行います。

まあ、ある種のオウム返しのような感じですね。もっとも、感情ラベリングはうまくやらないと、「なんか、パターン的にやってないか?」などと不信感を買うので、実践にあたっては単なるオウム返しに聞こえないような言い回しの工夫が必要ではあります。

他人への理解力と共感力を上げたいなら感情ラベリングを練習するといい

方法②:微表情をよく観察するようにする

他人への理解力と共感力を上げたい方は、微表情をよく観察するようにするのがおすすめです。

微表情、つまり一瞬の表情変化には、相手の本心や隠している感情などがよくあらわれます。共感力に乏しい人や自他境界があいまいな人は、こうした微表情を見逃しがちです。しかし、微表情を意識的に観察することで相手の感情を推測し共感を表現しやすくなるので、日頃から微表情を観察するのがおすすめですね。

微表情の観察かあ、、やってみるか。

ちなみに、微表情を観察する訓練は、感情認識能力を高め、共感力を一時的に向上させることが示唆されています。

参考:Emotions revealed: Recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life.

ですから、 相手が話す際に眉の動き、口元の変化、目の表情などを観察して、最初は外れてもいいので「少し不安そうに見えるけど、大丈夫?」などと声をかけてみるようにするといいでしょう。

これはある種の仮説検証実験です。自分が読み取った微表情の背後にあると思った感情が、実際に本人が感じ取っている感情と一致するかを検証しているわけですからね。何度もトライするうちに、経験値がたまり共感性が低くても、相手の感情を的確に読み取れるようになってくるはずです。

他人への理解力と共感力を上げたいなら感情ラベリングを練習するといい

方法③:多様な視点を取り入れたロールプレイの実施

他人への理解力と共感力を上げたい方は、多様な視点を取り入れたロールプレイの実施するのもおすすめです。

ロールプレイは他者の役割や視点を演じることで、その人の感情、思考、行動を疑似体験する訓練方法であり、カウンセリング、教育、対人関係トレーニングなどで幅広く活用されています

よく営業の研修でも、やっているよね。

なお、ロールプレイングを行う際は、信頼できる友人や私のように心理カウンセリングを生業にしている者に協力してもらって行うと効率的かと思います。

ただ、それが不可能でも、日常会話において相手の立場を想像するようにするだけでも(例:「もし私が相手の立場なら…」)、実践が可能です。これもとにかく何度も実践することが重要ですから、臆せずにどんどんとりくんでみましょう。そうすれば、共感も理解もどんどん磨かれます。

他人への理解力と共感力を上げたいなら多様な視点を取り入れたロールプレイの実施するといい

方法④:フィードバックをもらって改善する

他人への理解力と共感力を上げたい方には、フィードバックをもらって自分の会話スタイルを改善するのもおすすめです。

他者からフィードバックをもらう事で、自分の会話における共感力や理解力の改善点が明確化になります。共感と理解をバランスよく含んだ共感的理解を実現するためには、このフィードバックが不可欠です。

たしかに、これは納得だわ。

なお、あなたの信頼できる人にフィードバックを、もらうようにしましょう。関係性の浅い人や敵意を持っている人に聞いても、的確なフィードバックをもらうことは期待できませんからね。

具体的には、例えば、ある程度付き合いの長い友人などに「私の話し方は共感的だろうか? 改善点としては何があるだろうか?」などとたずねてみて、具体的なアドバイスをもらうといいでしょう。こうしたことを何回も繰り返すうちに、自分なりの最適な会話の方のようなものが確立されていきますね。

他人への理解力と共感力を上げたいならフィードバックをもらい自分の会話スタイルを改善するのがよい

理解と共感の違いに関するFAQ

まだ、理解と共感の違いについて、気になる事があるんよ。

んじゃ、最後に疑問にこたえていこうかの!

最後に、理解と共感の違いに関する疑問に、答えていきたいと思います。

FAQ①:理解と共感はどの場面で使い分けるべき?

問題解決が必要な場面(例:仕事のトラブル)では理解を優先し、感情的サポートが必要な場面(例:失恋の相談)では共感を優先した方がいいでしょう。もっとも、いずれの場面においても、「0か100か」ではなく、両者のバランスが重要です。

FAQ②:共感しすぎると疲れるのはなぜ?

過剰な感情的共感は共感疲労を引き起こし、これがバーンアウトの原因になります。他者に共感しすぎる場合は、マインドフルネスや境界の設定などによって共感力を管理することが必要ですね。

FAQ③:共感が苦手な人はどうすればいい?

共感が苦手な人は、前述の感情ラベリングや他社視点取得を、重点的に行うようにするのがおすすめです。徐々に、他人の心理を自然に感じられるようになるはずです。事実、共感力は訓練で向上するといわれています。

理解と共感の決定的違いは論理か感情かどうか!両者をバランスよく統合した共感的理解を目指そう!

理解と共感の決定的違いは、論理か感情かどうかに求める事ができます。会話をスムーズにしたかったら、この両者をその都度状況に合わせて最適な配分で組み合わせ共感的理解を行うことが必須です。もっとも、理解優位で人の心理を向き合うことが重要になります。共感は、他人の心をわかるためのきっかけにすぎません。

そして、他人の心に理解優先で向き合うためには、自分のメンタルの安定化が何にもまして重要です。メンタルが乱れていては、感情優先になって会話が破綻しかねません。そのため、会話をスムーズに行いたいのであれば、メンタルを安定させるための取り組みを日ごろから行っていく必要がありますね。

安定したメンタルは、コミュニケーションの基礎や!

ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。

また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、円滑なコミュニケーションのための下地を整えていきましょう!

\月額1,600円(税込)/

\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/

/24時間いつでも悩み相談可能!\